Viens jouer avec moi.

C’est ce que semble nous dire ce gentil chien robot à bascule, qui se balance frénétiquement quand on approche la main dans un mouvement naturel de curiosité. Mais voilà, pour certains, au sortir de cette exposition de France Cadet, la relation avec les chatbots s’est établie et le mouvement naturel peut devenir la caresse. Attention, tendances zoomorphiques en exercice.

La Galerie Numeris causa présente pour la première fois une exposition personnelle de l’artiste roboticienne France Cadet. C’est un pari réussi car le lieu, la sélection et l’accrochage génèrent ici des impressions et des relations avec le public que le festival Exit 08 de Créteil au printemps dernier n’avait pas su créer.

Les trophées exposés engagent le visiteur dans un jeu relativement simple: on approche la main – sans toucher mais l’esthétique technologisante des installations ne donnent pas envie d’aller plus loin – un capteur perçoit le mouvement et fait réagir l’installation.

Sans rentrer dans le détail des créations et des comportements spécifiques programmés pour simuler de la relation, le travail de France Cadet pointe une problématique apparue avec la modernité mais dont on a du mal à sortir après plus d’un siècle : la relation homme/machine, à peine voilée ici par celle du maître/animal. C’est cette problématique qui excuse et peut-être justifie le fait que l’artiste décline ses créations en un système qui semble bien clos.

Mais revenons à la problématique: le maître qui est en nous (celui de l’animal) accepte facilement l’interaction avec les robots et reconnaît des réactions familières allant jusqu’à les projeter. Et le comportement agressif de certains d’entre eux en rajoute à la projection. Mais que ce maître peut être facilement manipulable ! Car tant qu’on joue avec le robot, on croit le dominer. La peur de la domination de l’homme par la machine, omniprésente dans les imaginaires depuis Fritz Lang, est ici évacuée par la familiarité avec ces petits chatbots anodins.

Ces créations montrent une évolution importante de nos comportements : une possible relation dédramatisée entre vivant et artificiel. A quand la relation d’égal à égal?

Impossible pour moi de rater cette exposition qui est encensée partout dans les médias. Celle de la galerie du Jeu de Paume il y a 11 ans m’avait fait découvrir des facettes d’un César que j’ignorais. J’ai aimé particulièrement cet artiste après cette première exposition. J’ai été particulièrement déçue après celle-ci. Pourtant, il y avait les mêmes œuvres.

C’est dans des cas comme ça qu’on comprend l’importance et l’enjeu du métier de commissaire d’exposition.

C’était une belle idée de proposer à un architecte – Jean Nouvel – de faire la scénographie de cette exposition, d’autant plus que Nouvel et César étaient amis. Mais voilà. En pratique, cette scénographie reste dans le domaine de la belle idée. Rien ne se passe entre le lieu et les œuvres, ni entre les œuvres elles-mêmes qui se juxtaposent par thématique, transformant chaque sculpture en une simple variante des autres. Seule idée qui fonctionne presque, mais uniquement en vue plongeante depuis la mezzanine, certaines expansions prolongent les colonnes métalliques de la salle, mais malheureusement pas toutes.

En un mot, rien à voir avec l’alchimie qu’avait su créer Daniel Abadie au Jeu de Paume un an avant la mort de l’artiste. Cette fois, les œuvres ne prennent pas leur sens, voire se désœuvrent comme les Balles de journaux empilées dans le jardin: Nouvel a voulu reconstituer la sculpture Un mois de lecture des Bâlois. Il a donc reconstitué les balles non plus pour les bâlois mais pour les parisiens (1ère perte sémantique) et pas avec des journaux et revues mais des papiers recyclés de toutes sortes, packaging industriel en tête (2ème perte sémantique).

Certainement cette exposition aurait gagné en pertinence et en finesse si elle s’était mise sous le haut patronat théorique de feu Pierre Restany, le grand critique d’art qui a poussé César à aller jusqu’au bout de ses compressions au moment où son principal collectionneur menaçait de le lâcher s’il continuait dans cette voie. Mais ce nom n’apparaît sur aucun document de communication. Oubli ou volonté d’évincement? Quoi qu’il en soit, cela témoigne du rôle ingrat que les institutions culturelles réservent à la critique d’art.

L’exposition événement de Beaubourg se finit bientôt, le 4 août. Elle regroupe quelques 350 œuvres de la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours (prévoir donc 2 bonnes heures pour la visite).

Comme l’exposition est hétéroclite, il y en a pour tous les goûts, ce qui est un point positif. Le côté négatif est que la thématique, on ne peut plus large, génère un grand fourre-tout conceptuel contenant, dans un parcours peu cohérent, la mort de Dieu, les grands initiés, la mythologie, les danses, les sacrifices, les énergies… Difficile donc de se faire une autre idée d’ensemble qu’un manque déraisonné de hiérarchie, à la manière du post-modernisme. Quelques œuvres marquantes méritent le déplacement, certaines parce qu’elles sont visibles pour la première fois en France, d’autres pour la notoriété de leurs auteurs, les dernières pour leur intérêt. Personnellement, j’en retiendrai trois.

La première est au tout début de l’exposition. Il s’agit d’un œuf plat et noir d’1m50 réalisé par Lucio Fontana, l’artiste des lacérations et des perforations. Cet œuf, à hauteur de regard sur le mur, a une texture dense de toile émeri très épaisse. La lumière est totalement absorbée par la surface, sauf à l’endroit où de gros trous la percent. L’œuf, symbole de la vie future, promesse d’un avenir, est comme mangé aux mites (ou aux mythes actuels). Le « désenchantement du monde » tel que le décrivait le sociologue Max Weber en 1919 peut alors commencer.

La deuxième est un film en images de synthèses de Pierre Huyghe : One million Kingdoms, 2001. Un enfant, garçon ou fille, dessiné au trait blanc, avance droit devant lui, dans une étendue désertique qui se hérisse de pics éphémères à son passage, mais qui jamais ne l’empêche d’avancer. Les jaillissement sont anarchiques et ne semblent être régis par aucune loi. Selon l’artiste, ce film est la réunion de deux histoire, celle du voyage au centre de la Terre et celle de la conquête spatiale. A vous de voir.

La dernière oeuvre dont je vais vous parler m’a profondément interpellée, gênée, voire choquée. Dans un lieu de passage qui fait un décroché au mi temps de l’exposition, on voit un jeune garçon de dos, accroupi apparemment en train de prier devant un mur blanc, une installation de Maurizio Cattelan, 2001 au style hyperréaliste. Il porte un ensemble de laine gris et marron chiné avec veste, culotte courte et longues chaussettes, à la mode autrichienne. Beaucoup passent à côté. Il faut dire qu’il est petit, de dos, habillé, à genou et immobile – pas très attirant en somme – et comme il est en prière, on n’est pas porté à aller le déranger. Mais bon, on est dans un musée et c’est une sculpture. Je fais le tour, au large, pour ne pas le gêner au cas où… Il est brun, les cheveux courts plaqués à l’arrière. Les sourcils sont étrangement fournis pour un enfant. Je découvre son visage, c’est effectivement lui, Him comme l’indique le titre, c’est Hitler, qui est là, petit garçon au visage d’adulte, en train de prier. Et c’est impossible.

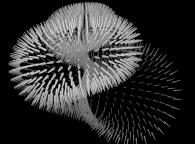

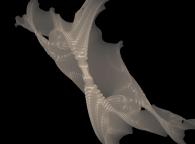

Rencontre hier avec Jean-François Colonna, du Centre de Mathématiques APpliquées (CMAP), directeur du Lactame, Le laboratoire Audio-Visuel de l’Ecole Polytechnique. Ce scientifique est réputé dans le domaine de l’imagerie numérique depuis plus plus de vingt ans pour ses visualisations fixes ou animées d’équations mathématiques ou physiques, à des fins didactiques. Mais son travail ne peut se réduire à cette présentation.

Paradoxe : le plus souvent, les images de J.-F. Colonna sont des visualisations d’équations ; un moyen de rendre tangible, par le biais du virtuel, des équations abstraites, qui les rendent actuelles.

Décalage : certaines images nous donnent des visions différentes des choses comme notre galaxie vue d’une autre planète.

Nouveauté : certaines formes, générées par ordinateur, qui échappent donc à l’homme et à ce que notre esprit nous pousse immanquablement à reproduire, sont plus facilement nouvelles.

Symétrie : la symétrie, naturellement artificielle a quelque chose de pur, d’entier, dans sa non humanité

Certaines images de Colonna sont neutres, froides et implacables. Et c’est volontaire car ce qui l’intéresse, c’est l’ordinateur qui est derrière. En revanche, d’autres sont élégantes, légères et fluides. Et d’autres encore oppressantes, gênantes sans qu’on sache pourquoi. Ces images traduisent une relation homme-machine complexe, faite d’attirance et de critique, de sacralisation et de démystification, de volonté de rendre beau des équations qu’il aime.

Trente-six vues du Mont Fuji ( Fugaku sanjûrokkei) Vent frais par matin clair ( Gaifû kaisei), 1830-32, Impression polychrome (nishiki-e), format ôban, Editeur : Eijudô, Signature : Hokusai aratame Iitsu hitsu, Legs Charles Jacquin, 1938, AA 380 © musée Guimet / Thierry Ollivier

Trente-six vues du Mont Fuji (Fugaku sanjûrokkei) Sous la vague au large de Kanagawa (« la grande vague ») (Kanagawa oki namiura), 1830-32, Impression polychrome (nishiki-e), format ôban, Editeur : Eijudô, Signature : Hokusai aratame Iitsu hitsu, Legs Raymond Koechlin, 1932, EO 3285 © musée Guimet / Thierry Ollivier

Quand on regarde ses esquisses, on s’aperçoit qu’Hokusaï pratiquait le couper-coller. Il agençait ses personnages ou la calote de nuages sur le mont Fuji par exemple dans des compositions qui déroutent (encore aujourd’hui) notre habitude à la française

de composition bien équilibrée, mais qui donnent aux acteurs principaux un mouvement si impérieux qu’ils ne peuvent que se heurter au cadre de la scène. Les personnages, en particulier les animaux, sont courbés à l’extrême et la petitesse du cadre est utilisée pour compresser le mouvement. Les éléments se tordent, s’emmêlent, se mélangent, ne laissant pas de place à l’inaction.

Seuls certains paysages semblent sereins: les lacs, surfaces planes et blanches, posent la composition. Ces simples aplats blancs surface vierge du papier, donnent une incroyable profondeur aux paysages, une profondeur qui n’utilise pas particulièrement les règles de la perspective, mais plutôt une technique plus intuitive, un peu comme si la scène avait été aplatie et étalée vers le haut en plans successifs. Cette impression est augmentée par le fait qu’il n’y a pas de transparence, sauf une exception, une voile à travers laquelle la berge transparaît. Aucune ombre non plus nulle part, comme dans la plupart des estampes japonaises des 18 et 19ème siècle. Le temps, invisible, ne peut être présent. Seul l’instant est saisi, instantané avant l’heure, reproduit avec toute la volupté des sensations ressenties.

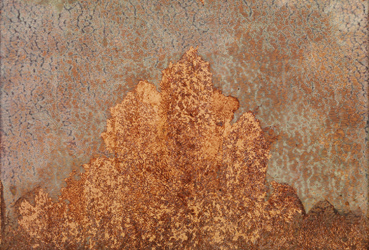

Cent Vues du Mont Fuji (Fugaku Hyakkei) Le Fuji dans les montagnes Totomi (Totomi sanchu no Fuji), 1834, Dessin préparatoire (encre sumi et sanguine sur papier) et planche imprimée du livre, Non signés, Acquisition, 2002 (anciennes collection Henri Vever puis Huguette Berès), MA 7065, a © musée Guimet / Thierry Ollivier

« Valeurs croisées » de Samuel Bianchini à la Biennale de Rennes (jusqu’au 20 juillet). A découvrir.

Samuel Bianchini, en partenariat avec Orange Labs et l’université de Rennes, rend visible par une multitude de données chiffrées lumineuses oranges, la distance qui nous sépare du mur de fond de son installation. Les données à trois nombres fluctuent, collant aux mouvements, dessinant subtilement derrière le visiteur qui passe à proximité du mur, sa silhouette mouvante.

En effet, Samuel Bianchini invite toujours dans ses travaux le visiteur à faire partie intégrante de l’installation. Il déclenche le mécanisme même si le mur lumineux (ou des projections généralement) a une vie autonome. L’action du visiteur agit comme un catalyseur sur l’installation, intégrant naturellement une part importante de « facteur humain ». Cette ombre chiffrée, humain bidimensionnel numérisé, conduit ma pensée vers le dernier vers d’une des poésies verticales de Roberto Juarroz : «Dans ces espaces sans espace est peut-être ce que nous cherchons ».

Bref retour du festival d’art numérique d’Issy-les-Moulineaux, plus important que les éditions précédentes (02 et 05), qui expose à l’extérieur de nombreuses installations sur le thème de la ville. Jusqu’à demain (oui, c’est bien trop court). A ne pas rater

Les moyens de présentation sont variés: simple écran sur des tables, sucette plasma, grand écran lumineux, installation intimistes sous tente ou chapiteau, cabinet monoplace noir… Sur la vingtaine de travaux exposés, un seul a un goût précis de déjà vu: A+ de Thierry Fournier rappelle Fantômes de Vincent Lévy (même festival, 05) l’univers poétique en moins. Le reste est plutôt sympa, voire surprenant.

En guise d’apéritif, partagez (mp3 cocktail joint) le cocktail de sentiments que j’ai composé: 1/3 de nervosité, 1/3 de dépression et 1/3 d’état extatique. Le mélange, composé par Maurice Benayoun et Jean-Baptiste Barrière, fait ressortir le gôut de l’extase, ce qui n’est pas pour me déplaire. Dans la vidéo, vous pouvez voir le nouveau tango isséen (Bandonéon de Xavier Boissarie et Roland Cahen), danse avec la ville, qui finit en manège de lumière, quand ce n’est pas dans le ciel ou sous la terre. Ne pas rater aussi Regrets de Jane Mulfinger et Graham Budgett. Mais ils vous faudra d’abord les trouver car ils portent leur oeuvre sur le dos, récoltant une partie de la misère du monde: les regrets des passants. Chaque regret – tout le monde en a au moins un – est intégré à une base de données internationale du regret. A quand la cartographie sociologique? Autre projet qui a du potentiel : Pixels animés d’Antoine Visonneau et Joseph Poidevin. Sur la vidéo, vous verrez qu’on peut malmener l’info, refuser de la voir en la balayant de la main. Quand on la secoue trop, on a gagné: elle s’évanouit et laisse place à un visage toto qui se marre ou déprime. Mais une autre info vient le remplacer. Dernière sélection, qui m’a impressionnée: Paranoid architecture d’Emmanuel Vantillard. Cette installation a elle seule vaut le déplacement. C’est la dernière vidéo. On est plongé dans un tunnel noir. Sur la gauche, des personnages se ruent sur nous ou plutôt sur une vitre, peut-être pour se réorienter, dit le panonceau. Vu la violence de la scène et la volonté farouche de faire baisser la vitre fictive qui sépare la scène des spectateurs, je pense plutôt que toutes ces jeunes femmes veulent s’échapper, passer outre la vitre qui les tient enfermées dans leur monde virtuel.

Pour celles et ceux qui ont raté l’exposition des projets XL de l’an passé, voici un montage des installations (merci Josselin)