Par nature, l’art s’expose et la reconnaissance d’un artiste passe – outre la publication dans une grande revue d’art dirait Catherine Millet – par l’achat de ses œuvres dans les collections d’un musée. Cette collection est exposée par fragments, de façon tournante. L’acquisition doit pouvoir attendre sagement son tour dans la réserve, sans mauvaise surprise. L’art est aussi un investissement. Ce n’est pas pour rien qu’on utilise la notion de patrimoine.

Mais voilà, le musée, tel qu’il a été conçu il y a 2 siècles, n’a pas été prévu pour accueillir l’art contemporain, qui surfe avec les limites : matériaux jetables, dégradables, supports temporaires, expression d’idées au détriment de la matière… Autant d’états de fait qui obligent les institutions d’art contemporain à se repenser en tant que musée car, comme le dit Diana Gay, le patrimoine à conserver est autant matériel qu’immatériel, artistique que documentaire. C’est donc une question délicate et épineuse que Muriel Ryngaert et Stéphanie Airaud ont soulevée dans un colloque que la diversité et le niveau des intervenants ont rendu passionnant.

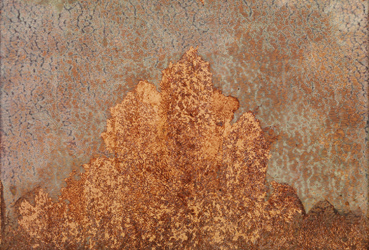

Pourquoi dis-je alors que cette question est épineuse ? Parce que la conservation n’est un problème pour l’artiste qu’indirectement : il sait que c’en est un pour ses acheteurs et il en tient compte s’il le souhaite, ou pas du tout comme les nouveaux réalistes des années 60. Mais le temps a passé. Finie l’insouciance. L’artiste Michel Blazy réalise des tableaux à la crème dessert, à l’œuf et au lait concentré et les fait travailler par des rongeurs et insectes. Ils dévorent les couches, traçant des réseaux qui se superposent aux craquelures et aux boursouflures de la matière. Le résultat, surprenant, est assez beau.

Skippy, Blacky, Pussy 2005; Mousse à raser et mousse polyuréthane, Dimensions variables

Courtesy Collection FRAC Ile-de-France

Mais Blazy reçoit tout de même de ses acheteurs, pourtant prévenus, des coups de téléphone signalant l’apparition de vers, la progression de la peinture vers un stade avancé voire sa disparition, laissant seul le support plus ou moins grignoté. Selon ses dires, certains voient la chose de façon positive. Pour les autres, il propose « des solutions au cas par cas ».

Ce type de travail est impossible dans les réserves d’un musée. Comme la détérioration est le matériau de création de Michel Blazy, il choisit d’autres procédés moins agressifs (sculpture à la mousse à raser par exemple), et surtout il a intégré le renseignement de son travail (à la manière de la conservation des performances) dans son processus de création, donnant même un mode d’emploi pour refaire à l’identique la sculpture.

« Date imite de conservation » pose aussi la question du vandalisme de l’art. Un point de vue bien argumenté réunit les interventions (sauf une qui a dû rentrer dans le rang) : l’acte, quel qu’en soit la motivation, devient publicitaire au seul bénéfice du vandale et au détriment du propriétaire et de l’artiste. L’acte de vandalisme est donc nié et juridiquement, et dans son essence même d’acte subversif.

Finalement, toutes ces notions – la détérioration, la destruction, la dégradation, le vandalisme – n’existent peut-être qu’en réponse proportionnée à la nécessité de conservation d’un art contemporain qui continue de déranger.